糖尿病と認知症について学びました! ~糖尿病教室 開催レポート(25年4月24日開催)

糖尿病と認知症について学びました! ~糖尿病教室 開催レポート(25年4月24日開催)

今年初めての開催です!

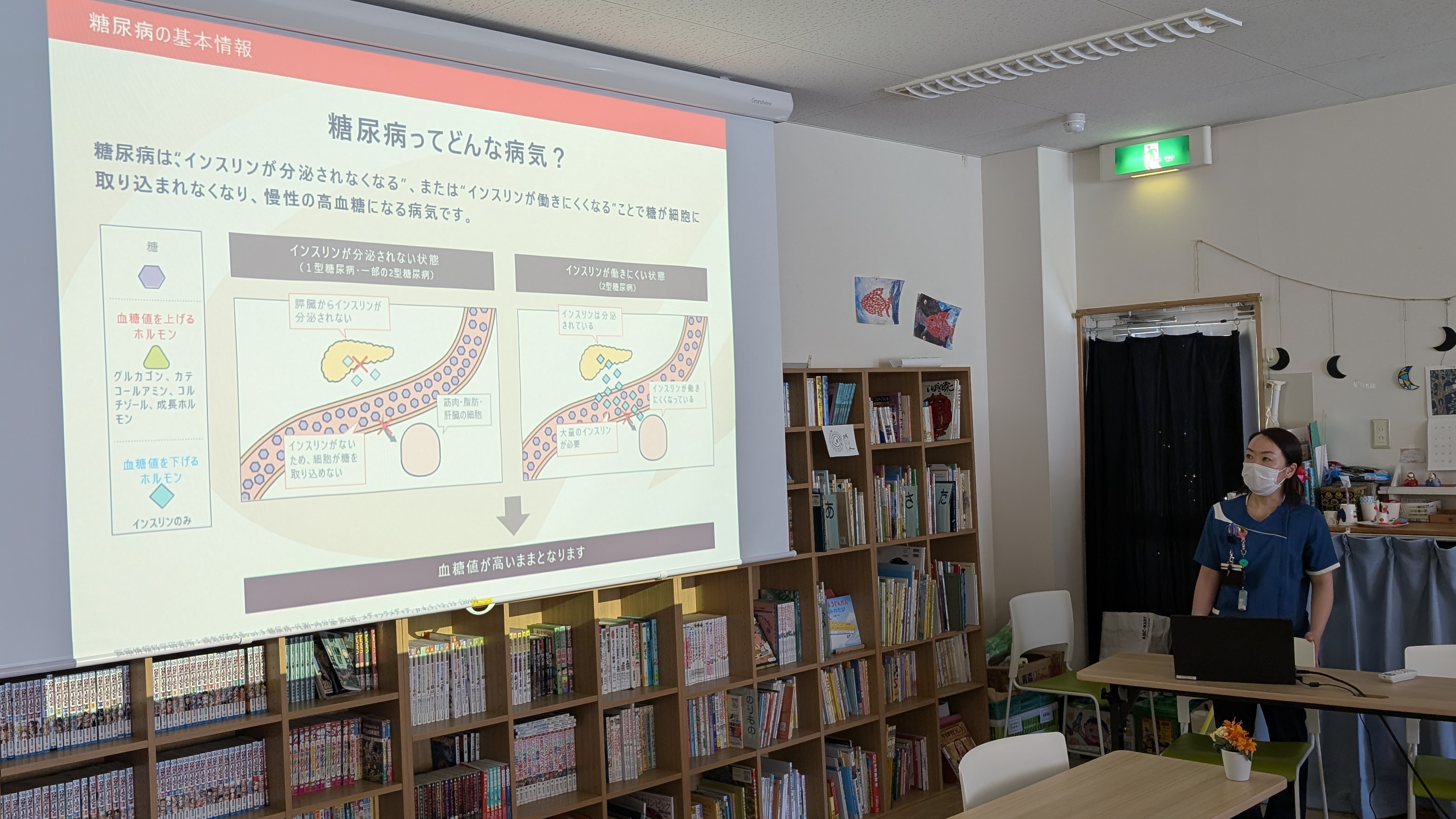

来たる4月24日午後より、健和会めぶきホールにて今年初めての糖尿病教室が行われ、19人の方が参加されました。

今回は「糖尿病と認知症について」をテーマにし、糖尿病や高血糖についてと、血糖の変化が認知症とどういった関わりがあるのかについて学ぶ教室となりました。

開始前に、ご希望の方は看護師が血糖値や血圧などを測定させていただきます

見直そう生活!防ごう認知症!

~糖尿病と認知症~

糖尿病内科の耒海医師による「糖尿病と認知症」についての講義

まずは、うえだ下田部病院で糖尿病内科を担当している耒海(きまち)医師より、糖尿病と認知症の関係や、どんな生活を心がければ認知症が予防できるかについて、新しい知見を交えた話がありました。

(耒海医師の話)

「高齢者の約5人に1人が認知症と言われていますが、糖尿病の方に関してはそうでない方と比べて、アルツハイマー型認知症は約1.5倍、脳血管性認知症では約2.5倍かかりやすいと言われています。

これは高血糖が直接脳にダメージを与えたり、血管を痛めたりすることや、逆に治療薬によって起こってしまう低血糖状態が脳で摂取しているブドウ糖の不足となり、思考回路が回らなくなることなどが原因だと言われています。

また、糖尿病で治療を受けている方が認知症になると、お薬の管理が難しくなったり、お食事の回数が多くなったり少なくなったりして血糖コントロールが不安定になってしまいます。

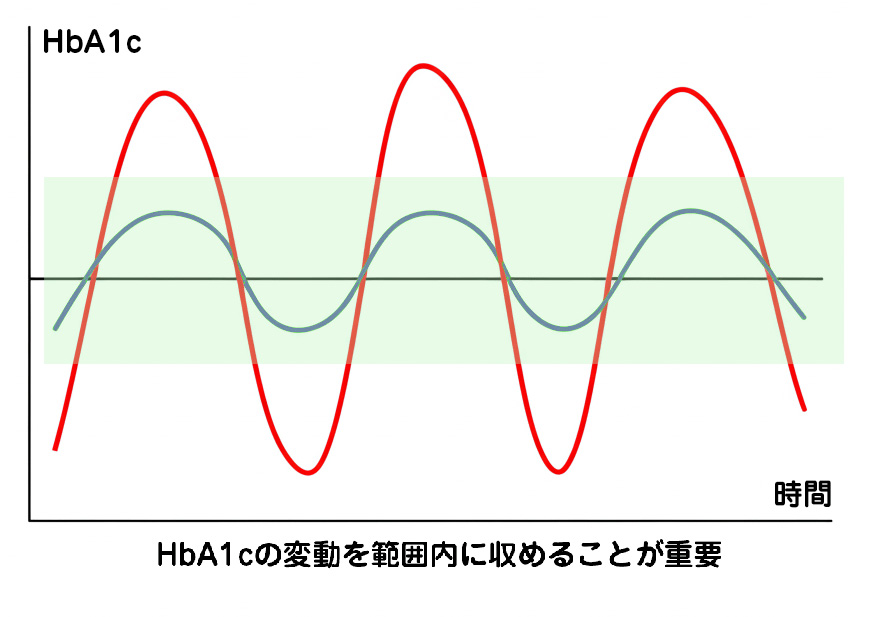

最新の報告では、糖尿病の方が認知症を発症しにくくするためには、HbA1cの数値がある範囲内に収まっている方のほうが認知症を発症しにくいという統計が出ています。

WHOが2010年に「認知症予防のためのガイドライン」というものを作っています。

こういった項目の中でも、糖尿病や高血圧の治療をしっかりやることが大前提となり、これは食事や運動、あるいはお薬のサポートをちゃんとしていくということでもあります。

特に適度な運動はとても重要です。

お散歩とかランニングとか水泳とかをするときには10分以上続けることで効果が出てきます。運動と言っても、階段の上り下りや布団の上げ下げなど、日常の生活で続けられるものでもいいんです。

食事に関しては、健康的でバランスのいいものと言われていますが、これは例えば野菜と果物を合わせて1日400グラムくらい摂ることや、糖質や脂質や塩分を控えめにすることが効果的です。

ビタミンDが少なくなると認知機能が低下しやすくなるとも言われていて、これは、魚介類とか干したキノコとかを食べて、日光を10-15分程度浴びることでビタミンDになります。

あと、認知症予防に大事なことなのですが、人とのつながりや交流といった社会活動が認知機能の低下を強力にブロックすると言われています。

一人でするパズルもいいですが、他人と会話することはいろんな変化球が飛んでくるということで、脳が新しい刺激にさらされ、五感を使って行うので、とてもいいことなのです。

『孤独は喫煙より健康に悪い』とも言われますが、人との交流は、他人によって自分の存在を肯定してもらうという意味でも重要です。

また、睡眠も認知症のリスクと関わっていて、睡眠不足や寝すぎによる睡眠の質の低下は認知症の発生リスクが高くなると言われています」

そして耒海医師は最後に、「潤いのある、人と交わった生活を送るということが最も脳を活性化させることなので、ぜひ取り組んでみて下さい」という話で締めくくられました。

低血糖時の対応

どのような時に起こりやすいの??

~糖尿病と低血糖について~

高橋薬剤師より低血糖の症状とその備えについて話

続いてうえだ下田部病院の薬局の高橋薬剤師より、糖尿病と低血糖の関係や、低血糖が起こった時にどう対応したらいいのかなどについて話がありました。

(高橋薬剤師の話)

「自分でインスリンを作りだすことができない方、食事療法や運動療法などインスリン以外のち療法では血糖値のコントロールが難しい方がインスリン治療を行うということになります。

それでは、血糖値が高いと体はどうなってしまうのかというと、全身の血管がダメージを受けて、網膜症になったり、肝機能障害や神経障害など様々な合併症が起こる可能性があります。

では、インスリン治療を行っている際に気をつけることはなんでしょうか。

ひとつは、シックデイと言って、糖尿病の治療を受けている方が食欲不振や体調不良になって、血糖管理が難しくなるケースです。

体調が悪いからと食事をとらずに血糖値を下げるお薬を飲むと、低血糖になることもありますので、体調がいつもと違う場合は、必ず先生に相談するようにして、絶食はせずに食べやすい消化の良いものを摂るようにしてください。

低血糖になることを必要以上に恐れすぎるとかえって治療に消極的になってしまうので、自分の低血糖の症状の特徴を理解して、適切な対処法を身につけることが大切です。

低血糖になった時に起こる症状としては、冷や汗や動悸がまずあり、そのあとに眠気やめまい、強い疲労感があらわれます。

冷や汗や動悸の段階で適切な対応をしないとその後の症状に進み、ブドウ糖が利用できなくなったりしてしまいます。

低血糖は、他のお薬と飲み間違えたり、食事の量が少なかったり、入浴や長時間の運動でも発生するきっかけになります。

普段から、自分に低血糖が起こりやすいタイミングやその症状などをメモしておくことや、家族で普段から話し合って、各所にブドウ糖のタブレットを備えておくなどのことも有用です」

お薬の管理の工夫

~飲み忘れ防止など〜

市原薬剤師より、おくすりを飲み忘れない工夫についての話

続いて、たんぽぽ薬局の市原薬剤師より、お薬の飲み忘れを防ぐためのいろいろな方法と、調剤薬局でできるサポートについて、説明がありました。

(市原薬剤師の話)

「飲み忘れを防ぐためには、お薬を飲むということを生活に組み込んでいくことが大事です。

ご飯を食卓にセットする時に、同時に食後に飲むお薬を置くようにして、それを3週間続けたら習慣になってくると思います。

お薬カレンダーを買って、飲み忘れのないようにすることも効果的です。

また、普段飲んでいる違う種類のおくすりをまとめて一包みにする、一包化というのも効果的です。実際に、お薬を一包化にする方が治療効果があることが文献でも証明されています。

一包化の袋への印字も、様々な種類のパターンがあります。例えば病院名や診療科、飲む日付を印字することも可能ですので、ご自身の生活スタイルに合わせて飲み忘れのないような印字をご相談いただければと思います」

認知症予防に役立つ体操

南・片桐理学療法士の指導で「コグニサイズ」を実践しました

最後に、うえだ下田部病院の南理学療法士・片桐理学療法士から、国立長寿医療研究センターが開発したコグニサイズという運動の紹介がありました。

一つの運動(課題)だけでは脳への刺激が少ないけれど、ここにもう一つ工夫を加えることで新しい刺激が脳に入っていきます、という説明がありました。

それから、準備体操を行い、参加者も一緒に運動を行いました。

最初は片手をパーにして上に突き出し、同時に片手をグーにして胸の前に置く、ということを声を出して数を数えるごとに交互に行っていきます。

それからパートグーを入れ替えたり、3の倍数で手を叩いたり、足踏みを加えたりと、体操はどんどん難しくなっていきます。

参加者だけではなく、出席した病院のスタッフも全員体操に参加しましたが、あまりの難しさにみんなから自然に大きな笑いが起き、楽しく運動を行いました。

南療法士からは「無理しなくてもいいので毎日継続することが大事です。お家でもやってみてください」というアドバイスがありました。

次回は秋の開催を予定しています!

今回参加された方からは、「みんなで一緒に体を動かすのが楽しかった」「(前回の糖尿病教室で紹介した)リエゾン糖尿病外来に行ってみてよかったです」といった意見が寄せられています。

これからもうえだ下田部病院では、糖尿病で受診をされている方、血糖値などが気になる方などを対象に、テーマを変えて定期的に糖尿病教室を行っていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様の参加をお待ちしております。

うえだ下田部病院

糖尿病内科のご案内

血糖値が気になる方、当院での糖尿病内科の受診を希望される方はお気軽におたずねください。

| 診療日 | 午前診: 毎週月~土曜日 午後診:月・水曜日 |

|---|---|

| 予約 | すべて予約制です。 初めての方は通常の内科の受診をお願いいたします。 |

| お問合せ・ご相談 | 072-673-7722 (受付) もしくは外来5番まで |

-

受付時間

午前:7:00~12:00

午後:12:30~15:30 -

診療時間

午前:9:00~12:00

午後:14:00~16:00 -

休診日

日曜日・祝日

年末年始(12月30日-1月3日)